28. März 2025

Woraus besteht MUT?

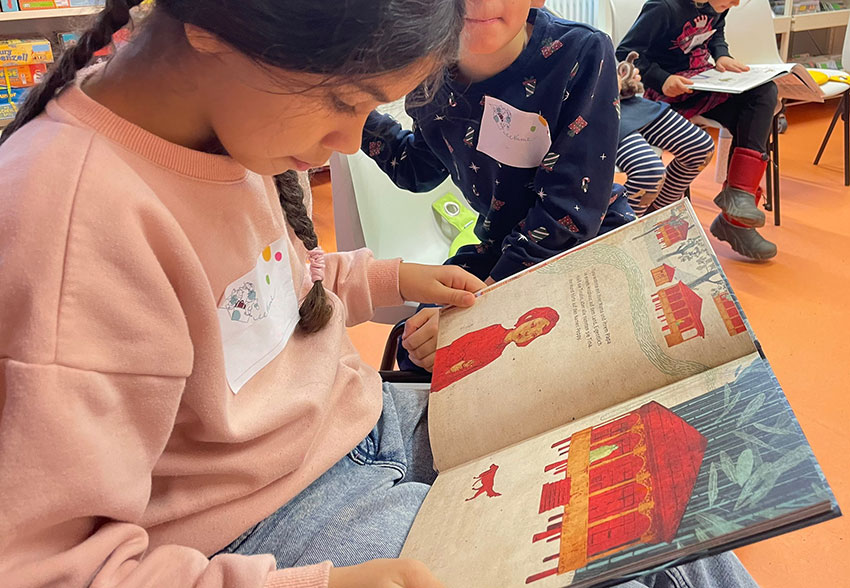

Eine philosophische Erkundungstour in Grundschulen zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Mut ist ein wunderbares und relevantes Thema, um mit Kindern im Grundschulalter die Gedanken fliegen zu lassen und philosophische Denkräume zu erkunden. Die Frage »Was bedeutet Mut?« ist nah an der Lebens- und Alltagswelt der Kinder – sei es auf der Basis eigener Erlebnisse oder aber anhand der Geschichten, in die wir über die ausgewählten Bücher zusammen eintauchten. Gleichwohl es zunächst für viele Kinder einfach erschien, an Situationen zu denken, in denen sie sich selbst als mutig erlebt haben, ließ das Thema viele Facetten für Perspektivwechsel und das »sich Einfühlen« in unterschiedliche Situationen zu. Mut ist nicht gleich Mut. Mut kann in verschiedenen Situationen unterschiedlich interpretiert werden, was Raum für tiefgründige Diskussionen bot.

Während es Mut braucht, um das erste Mal vom 10-Meter-Turm zu springen, kann es noch viel mehr Mut kosten »nein« zu sagen, stellten die Schülerinnen und Schüler immer wieder fest. Dabei scheint der Zusammenhang zwischen Mut und Denken nicht unwichtig zu sein. Begrifflich lässt sich Mut u. a. auf das althochdeutsch »muot« zurückführen: die Kraft des Denkens. Während die eigenen Gedanken voller Zuspruch sagen können »Du schaffst das!«, können sie auch hinderlich sein.

»Als ich klein war, war ich mutiger als jetzt. Jetzt mache ich mir mehr Gedanken darüber, was ich mache.«

(Georg)

Von der Lebenswelt der Kinder hin zu abstrakten Fragestellungen, wie beispielsweise »Wie fühlt sich Mut an?« oder »Wie entsteht Mut?«, entdeckten die Kinder vielfältige Aspekte. Häufig geht Mut zunächst mit einem erwartungsvollen Anspruch einher und wird mit etwas Positivem, Gewinnbringendem und Erstrebenswertem assoziiert. Mut ist grundsätzlich notwendig, um neue Dinge auszuprobieren und ist damit entscheidend für menschliche Entwicklungsprozesse.

»Mut ist etwas Gutes, weil man mit Mut etwas Neues ausprobieren kann.«

(Charlotte)

Gleichzeitig tauchte in den Gesprächen immer wieder das Verhältnis zwischen Mut und Angst auf. Die Diskussionen darüber, welche Funktion Angst hat und ob Angst das Gegenteil von Mut ist, entwickelten oft eine ganz neue und interessante Dynamik: Mut ist fundamental an Angst gekoppelt, denn wo keine Angst, keine Gefahr ist, braucht es auch weniger Mut. Im Gegensatz dazu kann Angst auch Mut steigern, denn je größer die Angst vor etwas ist, desto mehr Mut braucht man manchmal – und desto bedeutungsvoller fühlt es sich an, wenn man sich in einer Situation als mutig erlebt hat. Auch spielt Angst eine wichtige Rolle, damit Mut nicht zu Übermut wird. Angst hat eine schützende Funktion und auch wenn man sie mit Mut überwinden kann, löst sie sich nicht unbedingt komplett in Nichts auf und bleibt wichtig.

»Man muss sich die Angst zum Freund machen.«

(Friedrich)

Angst und Mut nicht als Gegensatzpaar zu denken, sondern als sich wechselseitig beeinflussend, führt weg von dichotomen Denkmustern (entweder du bist mutig oder du hast Angst) und hin zu einer wertfreien Auseinandersetzung mit diesen zutiefst menschlichen und oft emotional behafteten Verhaltensweisen. Während Mut etwas sehr Individuelles ist, kann eine Gruppe oder Gemeinschaft das eigene Mutigsein stark beeinflussen und sowohl hemmend als auch fördernd sein. Dinge oder auch Personen können zwar dabei unterstützen, mutig zu sein, doch letztlich kommt der Mut immer aus uns selbst heraus und zeigt sich im Handeln.

»Mut bekommt man, indem man es macht.«

(Milo)

Voraussetzung für Mut ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und hat ebenso mit Lust, Spaß und Neugier zu tun. Mut kann wachsen aber man kann Mut auch verlieren und wer einmal mutig war, muss nicht immer mutig sein. Mut ist demzufolge keine Eigenschaft, die jemand hat oder nicht hat. Mut ist vielmehr situationsabhängig.

»Mut hat was mit Wollen zu tun.«

(Martha)

Anhand der Geschichte »Tina hat Mut« von Tatia Nadareischwili ließ sich zum Beispiel mit den Kindern der Grundschule in Ermsleben sehr umfassend darüber nachdenken, wo der Zusammenhang von Mut, Angst und Neugier ist. Und als es darum ging, ob auch Tinas Hund mutig sei, als er sichtlich unbekümmert im dunklen Wald voran tapst, war die Frage naheliegend, inwiefern Tiere mutig sein können und ob die Maus mutiger ist als die Eule. Für beide Tiere gab es gute Argumente. Sichtlich bewegt hat die Erkenntnis, dass Mut nichts mit Größe oder Stärke zu tun hat.

Durch den gemeinsamen philosophischen Austausch über Mut haben Kinder ihre Erfahrungen geteilt, konnten sie reflektieren, einordnen und wertschätzen – eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen. Gleichzeitig war es aber auch wunderbar möglich anhand des Themas der Heterogenität der Grundschulklassen gerecht zu werden. Mut zu haben, mit einer Achterbahn zu fahren, Mut zu haben, in ein neues Land zu gehen, ohne die Sprache zu sprechen oder mutig zu sein, die eigene Meinung zu sagen: Die Vielfalt von Erfahrungen, Perspektiven, aber auch Haltungen kam in allen Gesprächsrunden schnell zum Vorschein.

Indem der philosophische Austausch darauf abzielt über die eigenen Erfahrungen hinaus Denkprozesse auf abstrakter Deutungsebene anzuregen, können Kinder darin gestärkt werden, ihre eigenen Standpunkte zu entwickeln und lernen, das Thema Mut ebenso unter sozialen und ethischen Aspekten zu betrachten.

In Zeiten, in denen die Frage nach Meinungsfreiheit im öffentlichen Diskurs auf ambivalente Weise immer wieder auftaucht, scheint es umso notwendiger, Kinder frühzeitig an das Entwickeln von Positionen heranzuführen, sowie den Austausch von Perspektiven und den Umgang mit Widersprüchen zu stärken, bis hin zu der Erfahrung, wie bereichernd es für die eigene Meinungsbildung ist, andere Blickwinkel kennengelernt zu haben.

Die Fähigkeiten des abstrakten, aber auch des kritischen Denkens, das Schlussfolgern und Argumentieren, das Widersprechen, das Abwägen und insbesondere das »Weiter-Denken« ließen sich mit dem Thema Mut besonders gut lebensweltnah üben.

In der Erinnerung an dieses erste Mut-Jahr bleibt die wichtige Erkenntnis einer 4. Klasse, und zwar auf die Überlegung hin, wie es sich anfühlt, wenn man mutig war:

»Mut fühlt sich danach an wie eine Party im Kopf.«

(Greta)

Wiebke Fötsch